土地活用を行う方法のひとつとして、「サービス付き高齢者住宅経営」があります。

サービス付き高齢者向け住宅とは、安否確認と生活相談サービスを提供する、バリアフリー構造の高齢者向け賃貸住宅のことで、「サ高住」とも呼ばれます。(本記事でも、以降は「サ高住」と表記します)

サ高住経営は、新築時の補助金や税制の優遇措置などを受けることができ、社会貢献度の高い土地活用であるため、ご興味をお持ちの方もいらっしゃると思います。

そこで、この記事では、サ高住経営による土地活用について、基礎知識やメリット・デメリットについて解説していきます。

目次

1.サ高住(サービス付高齢者向け住宅)の基礎知識

まず、サ高住の基本的な知識を確認しておきましょう。

1-1.サ高住とは

サ高住とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の登録基準を満たしたバリアフリー構造の高齢者向け住宅のことです。

サ高住経営を始めるためには、入居者様へ安否確認と生活相談のサービスを提供する他、以下のような基準を満たす必要があります。

| 設備面 | サービス面 |

|---|---|

|

このような基準を満たす必要があることから、サ高住経営を行う場合、介護・福祉事業者と提携して事業を始めることになります。

最初に提携する事業者を見つけ、そのあとに、建築等のプランを検討していく流れです。

1-2.サ高住と老人ホームの違い

サ高住は、賃貸住宅であると同時に、老人ホームなどの「高齢者向け住居施設」の一種でもあります。

そこで、サ高住と老人ホームの違いについて、下記に一覧表で整理しました。

縦にスクロールしてご覧ください

| サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | 老人ホーム | |||

|---|---|---|---|---|

| 有料老人 ホーム |

養護老人 ホーム |

軽費老人 ホーム |

||

| 規制する 主な法律 |

高齢者 住まい法 |

老人福祉法 | 老人福祉法 | 老人福祉法 社会福祉法 |

| 基本的な 性質・特性 |

高齢者のための住居 | 高齢者のための住居 | 環境的、経済的に困窮した高齢者の入所施設 | 低所得高齢者のための住居 |

| 概 要 | 安否確認サービス、生活相談サービス等の福祉サービスを提供する住宅 |

|

入居者した人が自立した生活を営めるように必要な指導、訓練、援助を行う施設 | 無料、または少額の費用で食事の提供や、その他日常生活で必要な支援を提供する施設 |

| 介護保険法 の適用 (類型) |

介護保険の適用なし(外部の提携サービス等を除く) | 介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の実施 | 介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の実施 | 介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の実施 (都道府県が指定する施設の場合) |

| 運営者の 条件 |

限定なし・ 主に営利法人が運営 |

限定なし・ 主に営利法人が運営 |

地方公共団体 社会福祉法人 |

地方公共団体 社会福祉法人 |

| 利用できる 対象者 |

|

老人とされているが、関連法に老人の定義がなく、老人の解釈は社会通念によるため、実際は施設により利用対象者が決められている | 65歳以上で、経済的な理由などにより自宅では養護を受けることが困難な人 | 65歳以上で、身体機能低下などにより自立した生活を営むことが難しい人。 |

| 契約形態 | 賃貸借契約 | 施設利用契約 | ||

上表を見ると、老人ホームは、入居者様の生活と介護サービスが密接な関係にあり、施設のルールに沿ってケアを受けながら暮らすイメージです。

これに対しサ高住は、介護を含むサービスは入居者様が必要に応じて利用するニュアンスであり、賃貸住宅の性格が強い施設と言えます。

そのため、生活スタイルの自由度が高く、サ高住の人気が向上する要因となっています。

また、上表の施設以外に、常時の介護や見守りが必要な人向けの入所型施設である「特養(特別養護老人ホーム・介護老人福祉施設)」や「老健(介護老人保健施設)」等がありますが、これらは住宅というより「入院する施設」に該当するため、除外しています。

なお、高齢者向け施設の種類や違いについて、もっと詳しく知りたいという方は、下記のサイトをご参照ください。

全部で8種類ある民営・公営の老人ホームやグループホーム、ケアハウスなど、高齢者施設に関する基礎知識全般をご確認いただけます。

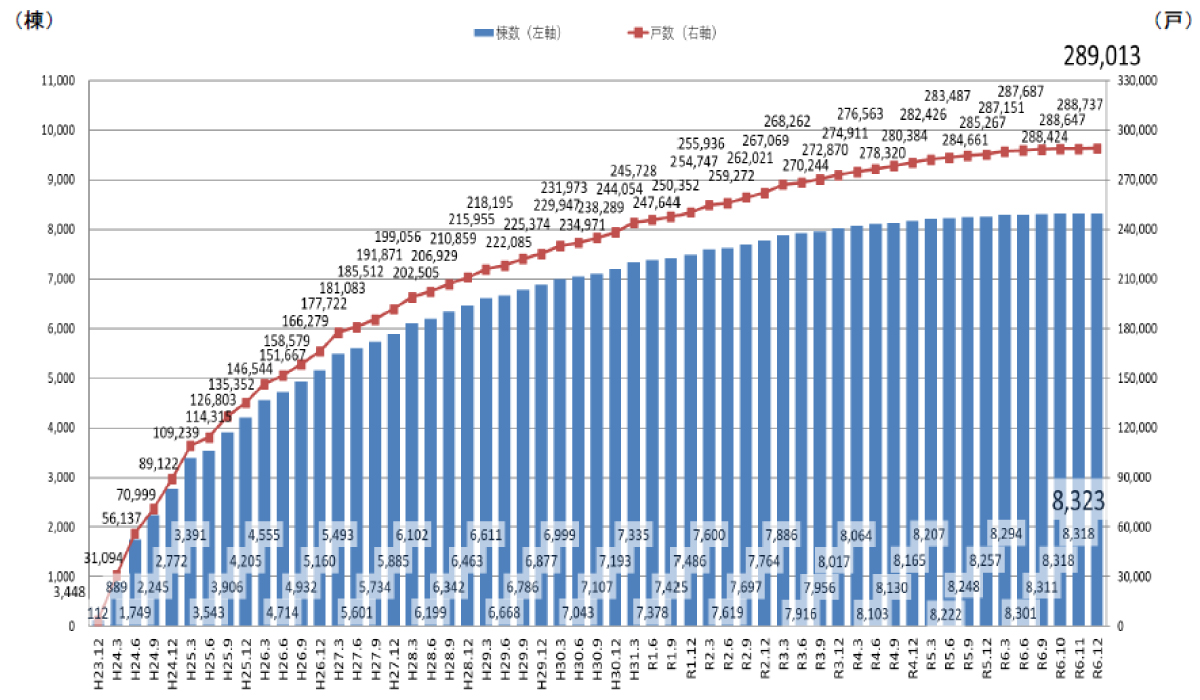

1-3.サ高住の登録状況推移

サ高住は、2011(平成23)年10月に一部改正された「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の基準に基づき登録する、高齢者向け賃貸住宅です。

国土交通省・厚生労働省の所管事業「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」の公表資料によると、登録が開始された2011(平成23)年については、法改正の時期が10月であったにもかかわらず、サ高住として登録された戸数は全国で31,094戸に上りました。

さらに、翌年の2012(平成24年)には109,239戸と前年比で7万戸以上も急増し、その後も登録戸数は伸び続け、令和6年末時点での登録戸数は289,013戸となっています。

登録戸数の増加量については、近年では年間で3,000戸程度と落ち着いてきています。

出典:国土交通省・厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅の最新動向

(2024年12月)」

2.サ高住経営で土地活用をするメリット

ここでは、サ高住経営で土地活用をするメリットについてご紹介します。

メリット1.新築の補助金制度がある

サ高住経営のメリットのひとつは、新築する際の建築費に対する補助金を受けることができる点です。

ただし、新築の補助金を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

下表は、国土交通省が公表している資料から、新築の補助金部分を抜粋したものです。

スクロールしてご覧ください

| 事業 部分 |

補助条件 | 補助率 | 補助金の額 の上限 |

|

|---|---|---|---|---|

| 住宅 部分 |

|

1/10 (※1) |

1戸当たり 135万円 (※2) |

|

|

|

1戸当たり 120万円 (※2) |

||

|

1戸当たり 70万円 (※2) |

|||

| 施設 部分 |

・補助対象となる高齢者生活支援施設 | 1施設当たり 1,000万円 (※3) |

||

※1:ZEH相当水準の整備を実施する場合の補助率は3/26とします。ただし、この場合においても、再生可能エネルギー等設備の設置にあっては1/10とします。

※2:ZEH相当水準の整備を実施する場合は補助限度額を1.2倍とし、車椅子使用者に必要な空間を確保した便所及び浴室等を設ける場合は10万円/戸を各補助限度額に上乗せします。

※3:都市再構築型高齢者生活支援施設等整備事業の認可を受けた事業におけるサービス付き高齢者向け住宅内の高齢者生活支援施設で、「スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱」第5第2項の規定に該当するものは、1施設あたりの上限が1,200万円となります。また、高齢者生活支援施設等にかかわる負担増分用地費を補助対象事業費に加算します。該当する場合は、個別に整備事業事務局まで相談してください。

出典:国土交通省・サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局「令和6年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業 (令和6年12月)」

上記の他、サ高住に太陽光パネルなどの再生可能エネルギー等を設置する場合の補助金も存在しています。

補助金の申請要領は毎年公表されるため、サ高住の経営を検討される場合は、当年の補助金情報をチェックすることをおすすめします。

メリット2.優遇税制がある

サ高住には税金の優遇制度もあり、一定条件をクリアすれば固定資産税や不動産取得税が軽減される点もメリットです。

固定資産税の優遇措置

固定資産税の優遇措置については、建物の固定資産税が新築から5年間、1戸当たり120㎡を限度に、1/2から5/6の範囲内で、市町村の条例が定める割合で軽減されます。

なお、都市計画税の優遇措置はありません。

固定資産税が市町村税であることもあり、軽減のルールは自治体により異なります。

例えば、名古屋市の場合は、下記を満たす条件で、建物の固定資産税が2/3減額される(つまり1/3になる)ルールとされています。

- サ高住で建物にかかる固定資産税の優遇措置を受ける条件(名古屋市)

- 令和7年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅が、次の1から7までの要件にすべて当てはまる場合は、新築後5年間、その住宅の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません。)。

-

- 1. サービス付き高齢者向け住宅として名古屋市の登録を受けていること。

- 2. 耐火構造、準耐火構造または省令準耐火構造であること。

- 3. サービス付き高齢者向け住宅に対する国の建設費補助を受けていること。

- 4. サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数が10戸以上であること。

- 5. 貸家(契約方式が賃貸借契約であるものに限る。)であること。

- 6. 居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上であること。

- 7. 1戸当たりの床面積(共用部分含む)が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。

(令和5年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅については30平方メートル以上180平方メートル以下であること。)

出典:名古屋市「新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額(わがまち特例)について」

通常の賃貸住宅でも、長期優良住宅の認定を受けていること等を条件に、新築から5年間、固定資産税が1/2になる優遇税制は存在しますが、サ高住の場合はそれ以上の優遇を受けることができる可能性があります。

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税の軽減措置については、賃貸戸数が10戸以上あり、1戸当たりの床面積が30㎡以上160㎡以下(共用面積を含めて算出)、新築時の補助金を受けているという条件で、1戸あたり1,200万円まで、建物の課税標準額から控除することができます。

通常の賃貸住宅であっても、不動産取得税の軽減措置はありますが、1戸当たりの床面積が40㎡以上必要であるため、サ高住の方が適用させやすいと言えます。

さらに、サ高住経営の場合、サ高住を建築するために取得した土地にも、不動産取得税の軽減措置がある点が特徴で、具体的な軽減額は下記のようになります。

- サ高住の建設用地として取得した土地が受けられる不動産取得税の軽減措置

- 下記①②のいずれか多い方の金額を、不動産取得税の税額から控除

-

- ① 45,000円(=150万円×3%)

- ② 土地1㎡の評価額 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(ただし200㎡まで)× 3%

なお、固定資産税と不動産取得税の優遇税制については、これまで2年ごとに適用期限の延長を繰り返してきた経緯があります。

そのため、サ高住経営を検討する場合、自治体のHPなどで最新の固定資産税と不動産取得税の優遇税制に関する情報を確認するようにしましょう。

メリット3.幅広いエリアで建築が可能

サ高住は賃貸住宅の一種であるため、賃貸マンションやアパートと同様に、幅広いエリアで建築が可能というメリットもあります。

具体的には、用途地域と呼ばれる全13種類のエリア区分のうち、工業専用地域という工場地帯に指定される地域以外なら、どこでも建築が可能です。

ただし、賃貸需要が見込める立地であることが必須条件となります。

具体的には、公共交通機関(駅、バス停など)へのアクセスが良いことや、スーパーやコンビニ等のショッピング施設、高齢者の健康管理に重要な病院やクリニックが近くにあると、入居者様の生活利便性が向上し、賃貸需要が高まります。

メリット4.社会貢献度が高い

サ高住経営のメリットには、社会貢献度の高さも挙げられます。

高齢化が進み、増加していく高齢者の受け皿としては、老人ホームや介護施設、グループホームなど、様々な高齢者向け施設があります。

しかし、こうした施設の多くは、基本的に介護が必要な高齢者を対象としたものです。

サ高住は、比較的に元気な高齢者を入居ターゲットとした施設であるため、通常の賃貸住宅と、介護が必要な高齢者向け施設の中間に位置します。

サ高住が、比較的に元気な高齢者の受け皿になってくれることで、高齢者向け施設への棲み分けができ、介護が必要な高齢者が老人ホームや介護施設へ入居できない問題や、介護スタッフ不足等の問題緩和に貢献することができます。

また、一般的に高齢者になると通常の賃貸住宅を借りにくくなるのですが、サ高住であれば問題なく入居することができる点も、社会貢献できる要素と言えます。

3.サ高住経営で土地活用をするデメリット

サ高住経営にはデメリットもありますので、ご紹介します。

デメリット1.初期投資費用が高額になる

サ高住経営のデメリットのひとつは、初期費用が高額になる点です。

サ高住を新築する際には補助金を利用できるメリットをご紹介しましたが、補助金を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。

具体的には、バリアフリー仕様にすることや、法律で指定された耐火性能の基準といった様々な要件を満たす必要があるため、その分、建築費用が高額になります。

また、サ高住経営を行うには介護・福祉事業者を誘致する必要がありますが、そのためには事業者が利益を見込める規模の賃貸戸数が必須となるため、建築規模も大きくなります。

そのため、どうしても初期投資費用が高額になってしまい、大規模な借り入れをする必要が生じます。

デメリット2.提携した事業者の倒産や退去のリスク

サ高住経営には、提携した事業者の倒産や退去のリスクがある点もデメリットです。

提携した介護・福祉事業者の経営が悪化し、倒産や退去をしてしまうと、後継の介護・福祉事業者を見つけるまでの間、入居者様へご提供する介護サービスがストップします。

介護サービスがストップすれば、入居者様の生活に支障が生じたり、引越しの必要に迫られたりする可能性があります。

その場合、入居者様との契約内容や関連法規等に基づく、適切な対応が求められます。

そのため、早期に別の介護・福祉事業者を見つける必要がありますが、介護施設部分の仕様が他の介護・福祉事業者に合わない等、後継の事業者を見つけにくいという問題が生じる可能性もあります。

サ高住は、提携する介護・福祉事業者がいて初めて登録条件を満たすことから、最初に提携する事業者が希望する仕様に合わせて建物を建築することが多いためです。

デメリット3.他の用途への転用が難しい

サ高住経営のデメリットには、建物を他の用途に転用するのが難しい点もあります。

サ高住は、高齢者向けの賃貸住宅として建築されますが、食堂や談話室、介護スペースなどの共用スペース等がある場合、これらを他の用途に転用するのは難しいと言えます。

また、緊急通報システムや特浴用の浴槽といった特殊な設備が備え付けられている場合もあり、これらの設備についても、他の用途に転用することは基本的にできません。

そのため、例えばサ高住を賃貸マンションに転用する場合、転用できない部分が建物全体のレンタブル比を引き下げ、収益性が低下しやすくなります。

サ高住は初期費用が高額になりやすいため、下がった収益性では収支バランスを保つことができないという場合、実質的に転用ができないことになります。

デメリット4.介護保険制度の改正リスク

サ高住経営のデメリットには、介護保険制度の改正リスクも考えられます。

少子高齢化が進む日本では社会保険料の増加が懸念されていますが、将来的に、高齢者側の負担が増加する可能性も無視できません。

前提として、サ高住の入居者様が負担する家賃や食費、安否確認・生活相談サービスについては、介護保険の対象外です。

しかし、入居者様がサ高住に住みながら訪問介護や訪問看護、福祉用具貸与のサービス等を利用していた場合、介護保険制度の改正によって自己負担額が増加する可能性があります。

また、介護保険制度が改正されれば、提携している介護事業者の収益が減少し経営の継続や介護職員の確保が難しくなるかもしれません。

この場合、提携した介護事業者の倒産や退去のリスクが高まることが考えられます。

4.サ高住経営で土地活用を行うメリット・デメリットまとめ

以上、土地活用としてサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の経営を行うことについて解説してきました。

サ高住とは、入居者様に安否確認や生活相談のサービスを提供し、バリアフリー構造である等、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」が定める登録基準を満たす賃貸住宅のことでした。

サ高住経営を始めるためには、登録基準を満たすために介護事業者と提携する必要があるため、基本的に土地所有者様が単独で行うことはできない土地活用となります。

サ高住経営のメリットには、「新築の補助金制度がある」、「優遇税制がある」、「幅広いエリアで建築が可能」、「社会貢献度が高い」がありました。

一方のデメリットとしては、「初期投資費用が高額になる」、「提携した事業者の倒産や退去のリスク」、「他の用途への転用が難しい」、「介護保険制度の改正リスク」があることをご紹介しました。

サ高住経営をご検討する際の、ご参考になりましたら幸いです。

なお、下記のブログコンテンツにサ高住に関する複数の記事がございますので、ご興味のある方は、ぜひご覧ください。

お住まいの地域にあるサ高住の情報が知りたいという方には、下記サイトが便利ですので、ご紹介します。

PAGE TOP

PAGE TOP

電話でお問い合わせ

電話でお問い合わせ