土地活用の選択肢として、保育園経営があります。

保育園は住宅街のなかにも建設することができるため、商業系の土地活用の中では、比較的に立地を選ばない方法のひとつです。

待機児童の問題を背景に注目されてきた保育園経営による土地活用ですが、現在はどのような状況なのでしょうか?

この記事では、土地活用としての保育園経営の特徴やメリット・デメリット、今後の展望などについて解説します。

目次

1.保育園経営とは?

保育園経営とは、保育園の運営事業者に土地、もしくは土地所有者様が建築した建物を貸し出す見返りに、賃料収入を得る土地活用方法です。

土地所有者様が自ら保育園を経営するわけではないため、土地活用で保育園経営を行う場合、土地所有者様が自ら保育士免許等を取得する必要はありません。

土地活用で行う保育園経営の特徴は、以下の通りです。

- ❶ 収益性は高くない

- ❷ 立地条件は厳しくない

- ❸ 安定経営が見込める

- ❹ 社会貢献度が高い

事業者に貸すタイプの土地活用で賃料相場が最も高いのは物販店で、次いでサービス店となります。保育園経営の収益性は、それほど高くありません。

一方、保育園(保育所)は、13種類ある用途地域のすべてで建築可能な上に、交通量の多い前面道路や優れた視認性も不要なため、立地条件は厳しくありません。

そして、保育園は退去が生じにくい事業であるため、一度事業者に貸すことができれば、長期に安定した経営が見込めます。

また、待機児童の問題解決に貢献でき、共働き世帯の生活を支えることができる保育園経営は、社会貢献度の高い土地活用方法と言えます。

2.保育園の種類

この章では、保育園の種類についてご紹介します。

なお、一般的には保育園と呼ぶことが多いですが正式には「保育所」と言い、大きく「認可保育所」と「認可外保育所」の2つに分類できます。

2-1.認可保育所

認可保育所とは、国が定めた設置基準を満たす保育所のことです。

認可保育所の基準は、施設の広さや設備、保育士の人数や資格、保育内容などの多岐にわたります。

保育園経営を行う際に、国や自治体からの補助金を有効活用したい場合は、認可保育所であることが重要です。

認定保育所であれば、貸主(土地所有者様)が受けられる建築の補助金だけでなく、事業者が運営の補助金を受けることもできます。

そのため、借主(運営事業者)の経営が安定しやすく、結果として、土地所有者様の収益も安定し、退去リスクも少なくなります。

反面、認可保育所には保育料に関する基準もあるため、保育料を事業者の任意で決定することができません。

そのため保育料自体は低額になります。

2-2.認可外保育所

認可外保育所とは、国が定めた設置基準を満たしていない無許可の保育所を指します。

認可外保育園の場合、国から運営費の補助金を受けることができないため、認可外保育園は認可保育園と比べると退去リスクが高くなると言えます。

ただし、一部の自治体では独自に基準を設定し、基準を満たした保育所に対して補助金等の助成を行っている場合があります。

例えば、東京都が独自の設置基準を設定している「認証保育所」や、大阪市の「地域型保育事業所」、横浜市の「横浜保育室」などが挙げられます。

また、国の設置基準に縛られないということは、必ずしも悪いことではありません。

施設の広さや設備等を、運営事業者が自由に決められることから、独自のサービス内容に優れた運営事業者であれば、かえって経営の差別化が図れるというケースもあります。

3.土地活用で保育園経営をする方法

土地活用で保育園経営を行う場合、保育園の運営事業者に土地か建物を貸し出す方法を採ります。

具体的には、土地を貸す場合は「事業用定期借地権」、建物を貸す場合は「リースバック」の方式を採るのが主流と言えます。

3-1.事業用定期借地権

事業用定期借地権とは、定期借地権のひとつで、「事業用の建物を所有することを目的に、期間を指定して土地を貸し出す借地権」です。

定期借地権には、他に「一般定期借地権」と「建物譲渡特約付借地権」がありますが、事業者に土地を貸す場合、事業用定期借地権を用いるのが一般的です。

| 存続期間 | 10年以上~30年未満 | 30年以上~50年未満 |

|---|---|---|

| 建物用途 | 事業用の建物に限定 | |

| 契約書式 | 公正証書 | |

| 土地の返還方法 | 借地人が建物を解体し、更地で返還 | |

上表の通り、事業用借地権方式における借地の存続期間は最低でも10年であるため、一度事業者に貸すことができれば、長期に安定経営が見込めます。

契約書式も公正証書で行うため、契約内容の履行にも安心できます。

事業用定期借地権による保育園経営は、土地所有者様は保育園の運営事業者に土地を貸すだけで良く、保育園の建築や運営は事業者に任せることができます。

そのため、土地所有者様には、初期費用がかかりません。

収益性については、事業者から得られる地代収入が貸主(土地所有者様)の利益となり、借地の期間中は、一定金額を毎月得ることができます。

また、借地期間が満了した際には、事業者が建物を解体し、土地を更地にして返還する義務を負うため、土地所有者様には建物解体の負担も生じません。

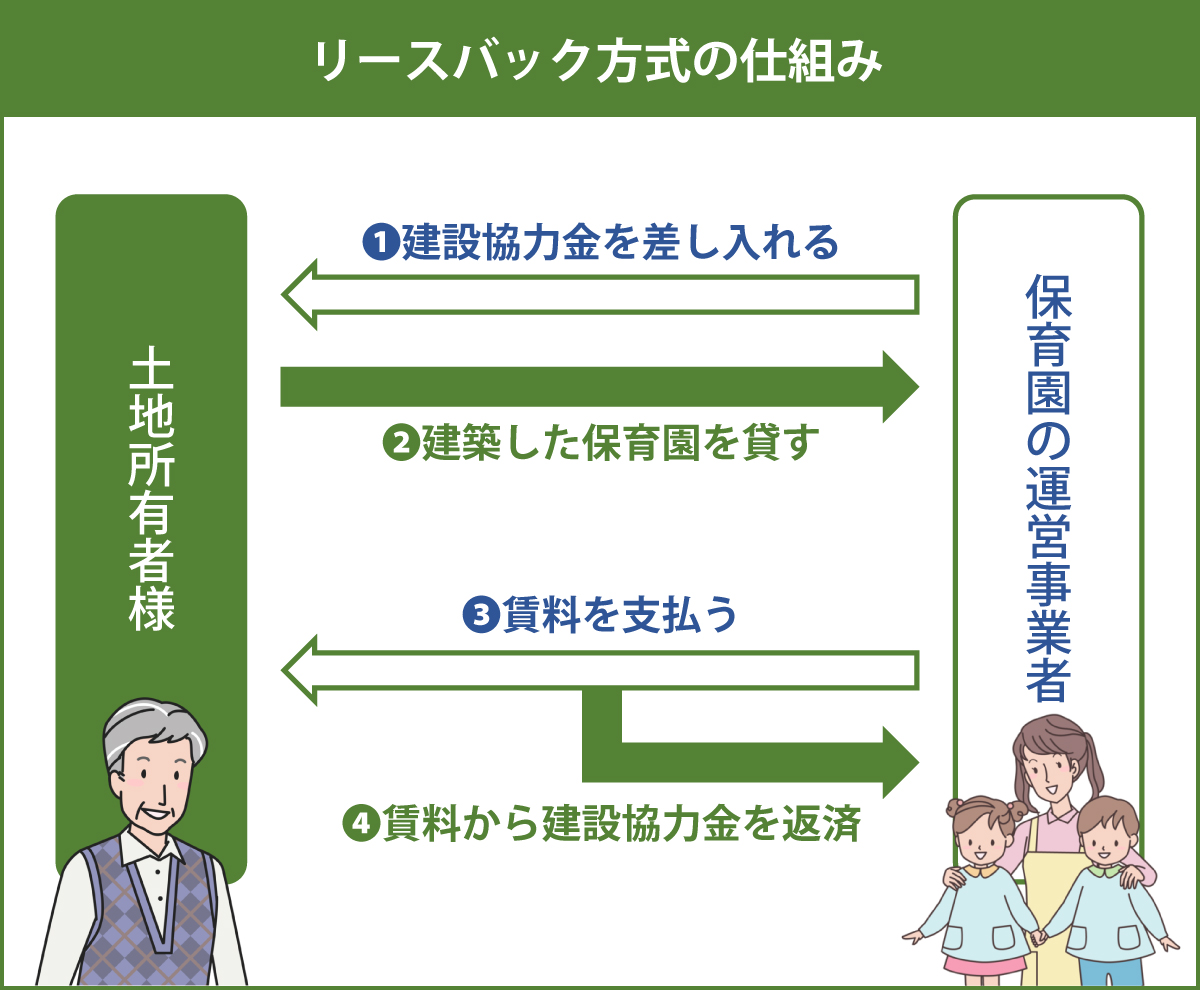

3-2.リースバック方式

「リースバック方式」とは、事業者から受け取った建設協力金を使って土地所有者様が賃貸建物を建築し、その建物と土地を事業者に貸し出す方式です。

土地活用におけるリースバック方式の仕組みは、下図の通りです。

建設協力金には返済義務が伴うのが通常ですので借金ではあります。

しかし、建設協力金は低金利、もしくは金利なしであることや、借主が契約を中途解約した場合には返済義務を免除する特約を結ぶケースが多いというメリットがあります。

さらに、保育園は、国や自治体からの補助金制度を利用して、建築費を抑えられることも多いです。

リースバック方式での契約期間は15~20年程度が一般的であり、十分な返済期間であることから、建設協力金の返済をすると収益が残らないという心配も、基本的にありません。

土地活用においては、「土地貸し」より「建物貸し」の方が高い収益が得られるのが一般的ですので、事業用定期借地権方式よりも、リースバック方式の方が収益性は高くなる傾向があります。

ただし、リースバック方式では、建築した建物の所有者は貸主(土地所有者様)となるため、保育園の運営事業者が撤退したあとも、建物は残される点には注意が必要です。

4.土地活用で保育園経営をするメリット

土地活用で保育園経営をするメリットについて解説します。

4-1.安定収入が期待できる

保育園経営は、安定収入が期待できる点がメリットです。

保育園経営は、土地や建物全体を長期に貸すビジネスであるため、空室リスクがなく、毎月安定した収入が期待できます。

また、認可保育所の場合、事業者が運営の補助金を受けることもできるため、経営が安定しやすく、退去リスクや賃料の値下げ交渉のリスクも低い事業と言えます。

4-2.社会貢献になる

保育園経営は、社会貢献度の高い事業である点もメリットです。

待機児童の問題が解消されれば、夫婦の子育て負担が軽減できるため、共働き世代の生活を間接的に助けることができます。

4-3.初期費用が軽減できる

保育園経営のメリットには、初期費用が軽減できる点もあります。

まず、事業用定期借地権で事業者に土地を貸す場合は、土地所有者様に初期費用はかかりません。

リースバック方式の場合も、事業者から差し入れられる建設協力金で資金を調達できる上、土地所有者様が建築の補助金制度を利用することで、初期費用の負担を軽減することができます。

5.土地活用で保育園経営をするデメリット

土地活用で保育園経営をするデメリットを解説します。

5-1.収益性は高くない

保育園経営のデメリットとしては、決して収益性が高い事業ではない点が挙げられます。

地域の家賃相場にもよりますが、アパート経営で敷地全体をフル活用した方が、収益性が高くなるケースも珍しくないと言えます。

5-2.建物の転用が難しい

保育園経営のデメリットには、建物の転用が難しい点もあります。

リースバック方式で保育園経営を行う場合、建物(保育園)の所有者は土地オーナー様となるため、保育園事業者が撤退したあとも、建物は残ります。

保育園用に建設した建物を別の用途に転用するのは難しいため、建物の扱いに悩むことになる可能性があります。

5-3.需要が少なくなっている

保育園経営のデメリットには、需要が少なくなっている点も挙げられます。

こども家庭庁が公表している「令和6年4月の待機児童数調査のポイント」によると、日本全国の待機児童は、ピーク時の2017年では26,081人存在していましたが、2024年には2,567人と、10分の1以下に減少しています。

| 待機児童数 | ||

|---|---|---|

| 4月1日時点 | ||

| 増減数 | ||

| 2013(平成25)年 | 22,741人 | ▲2,084人 |

| 2014(平成26)年 | 21,371人 | ▲1,370人 |

| 2015(平成27)年 | 23,167人 | 1,796人 |

| 2016(平成28)年 | 23,553人 | 386人 |

| 2017(平成29)年 | 26,081人 | 2,528人 |

| 2018(平成30)年 | 19,895人 | ▲6,186人 |

| 2019(平成31)年 | 16,772人 | ▲3,123人 |

| 2020(令和2)年 | 12,439人 | ▲4,333人 |

| 2021(令和3)年 | 5,634人 | ▲6,805人 |

| 2022(令和4)年 | 2,944人 | ▲2,690人 |

| 2023(令和5)年 | 2,680人 | ▲264人 |

| 2024(令和6)年 | 2,567人 | ▲113人 |

出典:こども家庭庁「令和6年4月の待機児童数調査のポイント」

同庁が実施した、令和6年に待機児童数が前年から減少した自治体へのアンケートでは、待機児童が減少した最も大きな要因として、「受け皿の拡大(49.4%)」が挙げられています。

需要に対しての供給が進み、待機児童の問題は、現在では概ね需給バランスが取れている状態と考えることができます。

6.今後は「学童保育」にも注目したい

小学校に進学する前の児童を預かる保育所の需要が満たされつつある現在、新たな課題として浮上しているのが「学童保育」です。

学童保育とは、学校が終わった放課後に子供を預かり、保護者の代わりに子供と遊んだり、一緒に宿題をしたりする、学童の見守りサービスのことで、これを行う施設を学童保育所と言います。

6-1.学童保育所の重要性

核家族化が進み、共働き世帯が増加している現在、小学校低学年の子供を、放課後に預けたいというニーズが高まっています。

一般的に、職場の退勤時間よりも小学校の下校時間の方が早いため、放課後に子供が一人になる時間が生じてしまうためです。

学童保育所は、親が帰宅するまでの間、子供たちが安全に過ごせる場所を提供することができるため、共働き世帯にとって貴重な施設と言えます。

6-2.学童保育所経営による土地活用の展望

これまで、学童保育所は公的な施設が中心でしたが、近年では民間企業の参入も増加しています。

民間企業が学童保育所経営を行うには土地の確保が不可欠です。

そのため、保育園経営と同様に、土地所有者様が土地を貸し出すことで、新たな学童保育所を供給することができます。

学童保育所は子供たちが健やかに成長できる環境を提供することができるため、保育園経営と同じように社会貢献度の高い土地活用です。

今後は、ますます共働き世帯が増加することが予想されますので、学童保育所経営が有効な土地活用の選択肢になっていくことが考えられます。

7. 保育園経営による土地活用の特徴とメリットとデメリット まとめ

以上、保育園経営の特徴や、メリット・デメリットについて解説してきました。

保育園(保育所)には、事業者が運営の補助金を受けることができる「認可保育所」と、設備等に融通が利き、独自のサービスで差別化が可能な「認可外保育所」がありました。

土地活用で保育園経営を行う方法としては、運営事業者に土地を貸す「事業用定期借地権」と、建設協力金を使って土地所有者様が建物を建築する「リースバック方式」の2つが主流です。

保育園経営のメリットは、「安定収入が期待できる」、「社会貢献になる」、「初期費用が軽減できる」が挙げられ、デメリットとしては、「収益性は高くない」、「建物の転用が難しい」、「需要が少なくなっている」があることをご紹介しました。

待機児童問題が解消に向かう現在、保育園経営に代わり、学童保育所経営による土地活用の可能性が注目されています。

保育園による土地活用をご検討されている方に、ご参考にしていただければ幸いです。

PAGE TOP

PAGE TOP

電話でお問い合わせ

電話でお問い合わせ