土地活用のプランニングを行う際に、賃貸建物の規模を検討するうえで極めて重要な規制に、建ぺい率と容積率があります。

建ぺい率と容積率は、大きな数値が指定されているほど大きな建物が建てられることから、土地価格にも強く影響します。

建ぺい率と容積率とは、どのようなものなのでしょうか。

この記事では、建ぺい率と容積率の基礎知識をはじめ、緩和条件等の詳細な情報についても解説します。

目次

1.建ぺい率 (建蔽率)と容積率の基礎知識

最初に、建ぺい率と容積率の概要を解説します。

なお、2018年4月1日を施行日として、都市計画法、及び建築基準法上での「建ぺい率」の表記が「建蔽率」に修正されました。

そのため、今後は建蔽率と漢字で表記するのが主流になっていくと考えられますが、この記事では「建ぺい率」と表記します。

1-1.建ぺい率とは

建ぺい率とは、「敷地面積に対する建築面積の割合」のことで、建築基準法により定められている建築法規のひとつです。

建築面積とは、建物を上から見たときの面積を指します。

具体的には、建築物の外壁または柱の中心線で囲まれた水平投影面積のことです。

建ぺい率の計算式は、「 建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 ×100 」となります。

建ぺい率は、高く指定されているほど、敷地に広く建物を建てることができる平面的(二次元的)な規制で、最大値は100%です。

建ぺい率が100%であれば、敷地に対して目一杯に建物が建てられることを意味します。

例えば、駅前などの中心市街地や都市部等では、建ぺい率が高く指定されている傾向があるため、敷地に目一杯の広さでビルが建っているのを見かけることが多いです。

一方で、街の中心から離れた住宅街等では、建ぺい率は低く指定されている傾向があります。

そのため、建物の周囲に庭などの空地が確保された一戸建て住宅をよく見かけます。

家々の敷地内に広い空地が確保されていると、ゆとりのある街並みが形成されることから、高級住宅街では、建ぺい率が低く指定されていることもあります。

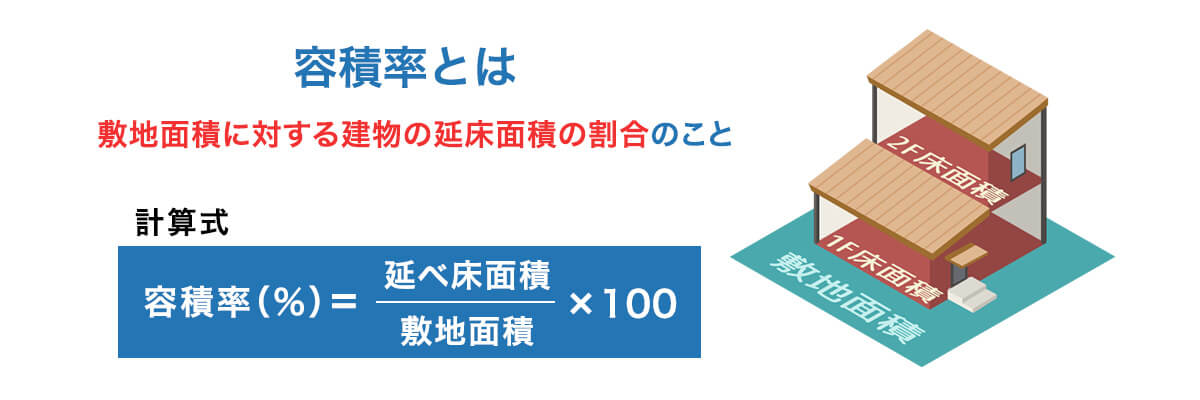

1-2.容積率とは

容積率とは「敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合」のことで、建ぺい率と同様に、建築基準法が定める建築法規です。

延べ床面積とは建物各階の床面積を合計した面積のことを指します。

容積率の計算式は「容積率 = 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100」です。

建ぺい率が平面的な規制であったのに対し、容積率は立体的(三次元的)な規制である点が異なります。

簡単に言えば、容積率が高いほど、大きな立方体で建物を建築することができます。ワンフロアが狭ければ、その分高い立方体になり、ワンフロアが広ければその逆です。

容積率もパーセントで示されますが、100%が最大値の建ぺい率とは異なり、容積率には概念上の最大値は存在しません。

そのため、容積率には1300%という指定もあり、1300%の容積率であれば、敷地面積の13倍もの延べ床面積を持つ建物を建てることができます。

都市部や中心市街地で、敷地面積の何倍もの延床面積を持つ高層ビルが立ち並んでいるのは、そのエリアに指定されている容積率が高いためです。

一方で、戸建て住宅が建ち並ぶ住宅地等では、容積率が低く指定されている傾向があり、低層の住宅が建ち並んでいます。

容積率が低く指定されたエリアでは高層の建物を建てることができないため、住宅の日照や眺望を害される恐れがなく、住宅地としての環境が保全しやすくなります。

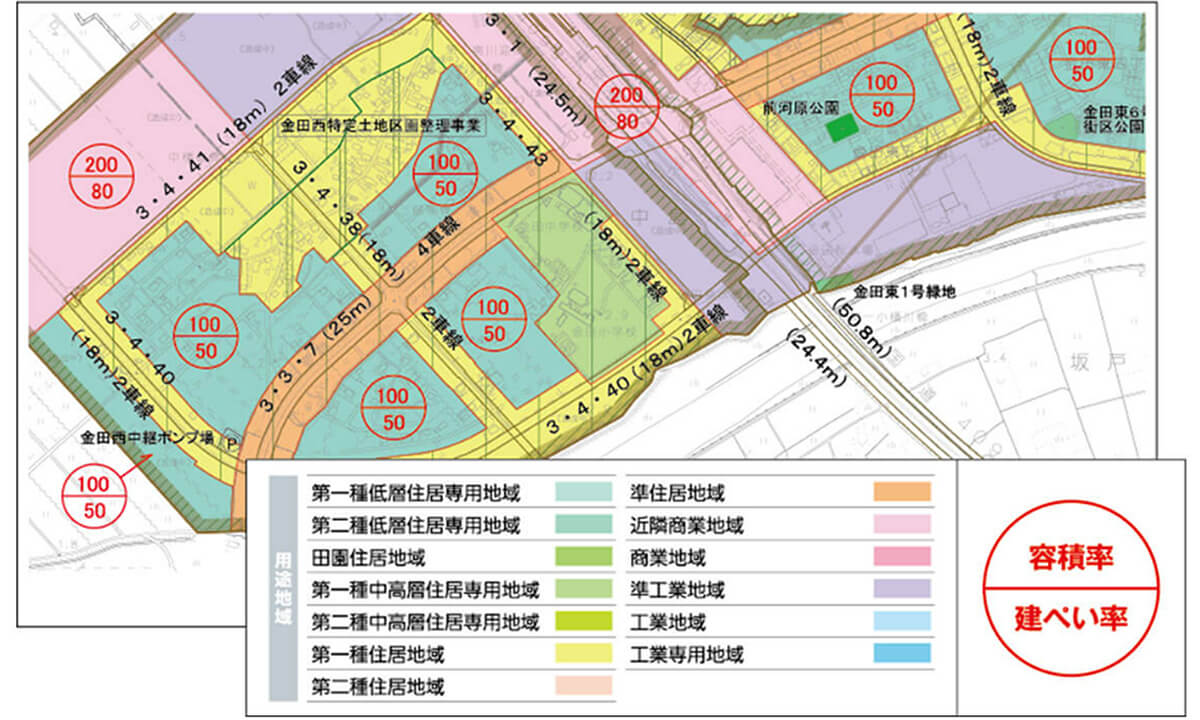

2.用途地域に対する建ぺい率と容積率

建ぺい率と容積率は、用途地域ごとに指定される数値がある程度決まっています。

用途地域とは、一定のエリアごとに建築できる建物の用途を制限した規制のことです。

建築できる建物の用途をエリアごとに制限することで、商業が栄えた繁華街や閑静な住宅地、効率的な工業地帯など、エリア別に街の役割を分担させることができます。

建物は、用途に応じて適切な建築面積や延べ床面積が異なるため、用途地域と建ぺい率・容積率には密接な関係が生じるのです。

用途地域は13種類存在し、用途地域と建ぺい率・容積率の関係を示すと下表のようになります。

| 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

|---|---|---|

| 第1種低層住居専用地域 | 30、40、50、60 | 50、60、80、100、150、200 |

| 第2種低層住居専用地域 | ||

| 田園住居地域 | ||

| 第1種中高層住居専用地域 | 100、150、200、300、400、500 | |

| 第2種中高層住居専用地域 | ||

| 第1種住居専用地域 | 50、60、80 | |

| 第2種住居専用地域 | ||

| 準住居地域 | ||

| 近隣商業地域 | 60、80 | |

| 商業地域 | 80 | 200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300 |

| 準工業地域 | 50、60、80 | 100、150、200、300、400、500 |

| 工業地域 | 50、60 | 100、150、200、300、400 |

| 工業専用地域 | 30、40、50、60 |

なお、ご所有地の建ぺい率や容積率、該当する用途地域などの調べ方としては、市役所や区役所、町村役場等の自治体で相談する方法と、自治体のHP上で都市計画図を閲覧する方法などがあります。

市役所でできる土地活用の相談について詳しく知りたい方は、下記の記事がご参考になるかと思います。

3.建ぺい率を詳しく解説

この章では、建ぺい率に算入されない例外部分や緩和規定といった、建ぺい率に関する詳細なルールについて、掘り下げて解説します。

- ≪ 計算式 ≫

-

スクロールしてご覧ください

建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100

3-1.建ぺい率に算入されない部分

建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合で求められますが、その際に建物の建築面積に算入されない部分があります。

3-1-1.主要な建物と一体の部分

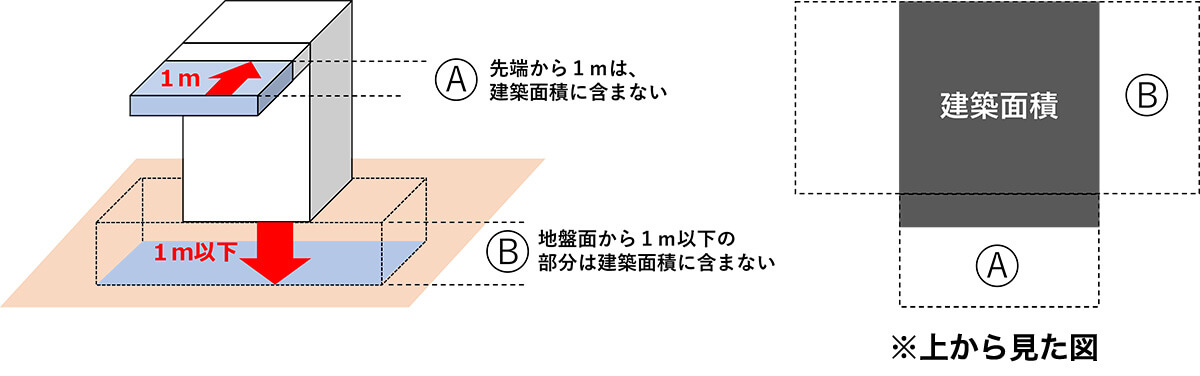

住宅などの主要な建物と一体の部分としては、例えば、軒(のき)や庇(ひさし)、バルコニー等は、外壁の中心線から1m以上突き出ている場合、先端から1mの部分は建築面積に含まれません。(下図Ⓐ)

また、地階(地下室のこと)は、地盤面の1m以下にある部分も、建築面積に含まれません。(下図Ⓑ)

つまり、屋根の庇やバルコニーは、1m以内の幅にすれば建ぺい率を消費しないことになります。

地階については、地盤面より1m以下であれば建ぺい率の影響を受けないことになります。ただし地階の工事費は高額になるうえ、一定の条件を満たさないと居室として使ってはならない等の規制があります。

3-1-2.主要な建物と離れた構造体

主要な建物と離れた構造体としては、物置やカーポート、自転車置き場などが代表的と言えます。

このような、主要な建物から離れた構造体は、建ぺい率を計算するための建築面積に含まれるのでしょうか?

結論としては、まず、物置は建築面積に含まれません。

人が入って利用するのではなく、外部から品物の出し入れを行うための物置は、「貯蔵槽に類する施設(建築基準法第2条第1号)」に該当し、建築物には該当しないためです。

一方、カーポートや自転車置き場の場合は、建築面積に含まれます。

ただし、「開放的な構造」であれば、建築面積に算入しない部分が生じます。

具体的には、辺の端から1m後退した部分を、建築面積に算入しなくなります。

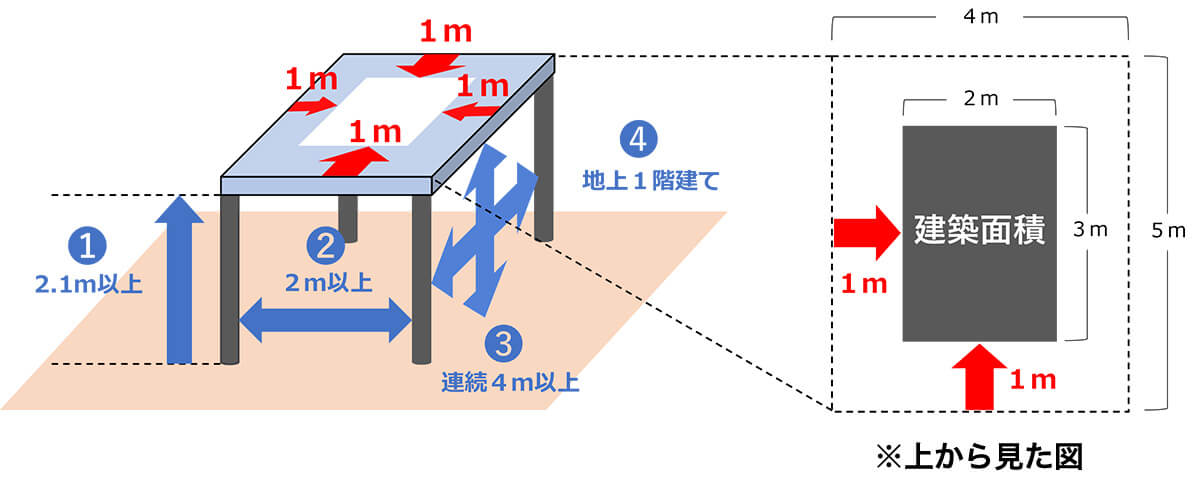

カーポートや自転車置き場が「開放的な構造」とされる要件は、以下の通りです。

- ❶ 天井の高さが2.1m以上

- ❷ 柱と柱の間隔が2m以上

- ❸ 外壁のない部分が方向を問わず連続して4m以上

- ❹ 地上1階建てであること

上図の場合、カーポートの間口4m、奥行き5mに対し、各辺から1mを差し引いて計算すると、6㎡(2m×3m)を建築面積に算入して建ぺい率を計算することになります。

この程度であれば建ぺい率オーバーの恐れは少ないと思われますが、カーポートの広さや構造等により、建築面積に算入する面積に違いが生じますので、ご注意ください。

3-2.建ぺい率の緩和規定

建ぺい率には、緩和規定も存在します。

用途地域ごとに指定されている建ぺい率は最大で80%ですが、緩和規定の条件を満たすことで建ぺい率が上乗せされ、最大では100%(制限なし)の建ぺい率となります。

具体的な建ぺい率の緩和規定は、下記の通りです。

- ❶ 防火地域で耐火建築物等を建てる場合は10%上乗せ

- ❷ 準防火地域で耐火・準耐火建築物等を建てる場合は10%上乗せ

- ❸ 特定行政庁が指定する角地の要件を満たす場合は10%上乗せ

- ❹ 上記❶ or ❷と❸の両方を満たす場合は合わせて20%上乗せ

- ❺ 建ぺい率が80%(最大)のエリアで、上記❶を満たす場合は

建ぺい率100%

防火地域とは、建物が密集しているなどの理由で、火災被害を広げないための厳しい建築制限が定められた地域のことです。準防火地域も、それに準ずるものです。

いずれも、主要駅周辺などの発展した地域に指定されていることが多く、土地の利用価値が高い傾向にあることから、建ぺい率が緩和されれば、土地活用効率は大きく向上します。

3-3.建ぺい率が複数指定されている場合の計算方法

建ぺい率はエリアごとに指定されていますが、中には、2つの異なる建ぺい率が指定されたエリアにまたがっている土地もあります。

例えば、土地の半分は建ぺい率50%のエリアに属し、もう半分は建ぺい率60%のエリアに属しているといった場合です。

このように、異なる建ぺい率にまたがっている土地では、面積案分によって土地全体の建ぺい率を求めることがルールです。

以下の条件で建ぺい率の計算例を示します。

- 敷地全体の面積 : 500㎡

- 建ぺい率50%の敷地面積 : 300㎡

- 建ぺい率60%の敷地面積 : 200㎡

- ≪ 計算式 ≫

-

スクロールしてご覧ください

敷地全体の建ぺい率 = ( 50% × 300 / 500 ) + ( 60% × 200 / 500 ) = 30% + 24% = 54%

4.容積率を詳しく解説

この章では、容積率に算入されない床面積や制限、緩和規定といった、容積率に関する詳細なルールについて解説します。

- ≪ 計算式 ≫

-

スクロールしてご覧ください

容積率 = 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100

4-1.容積率に算入されない床面積

容積率には、容積率を計算するうえでの延べ床面積に含まれない部分が存在します。

延べ床面積に含めない主な部分を示すと、下表の通りです。

| 不算入部分 | 建物の用途 | 不算入限度(※1) |

|---|---|---|

| 住宅の地階部分 | 住宅、及び老人ホーム等 | 1/3 |

| 共用部分(※2) | 共同住宅 | 限度なし |

| ビルトインガレージ | 全用途 | 1/5 |

| エレベーターの昇降路 | 全用途 | 限度なし |

※1:建物の延床面積に対し、どの程度が不算入になるかの限度割合です。

※2:共用の廊下や階段、エントランスホール、エレベーターホール等が該当します。

なお、ベランダやウッドデッキ、玄関ポーチ、吹き抜け、ロフト(天井高1.4m以下等の条件あり)、屋外階段(1/2以上が外部に開放されている等の条件あり)なども、延べ床面積に算入されません。

4-2.容積率の制限(前面道路が12m未満の場合)

容積率は、自治体によって、用途地域などのエリアに分けて指定されていますが、土地に接する前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率が制限されます。

具体的には、前面道路の道路幅員に「法定乗数」を乗じた数値と、指定容積率(エリアに指定されている容積率)を比較して、いずれか低い方が基準容積率(採用する容積率)となります。

法定乗数は、住居系の用途地域かそれ以外かによって、下表のように数値が異なります。

| 住居系の用途地域 | 住居系以外の用途地域 |

|---|---|

|

|

| 法定乗数:0.4 | 法定乗数:0.6 |

これらを踏まえ、以下の条件で基準容積率を計算してみましょう。

- 用途地域 :第1種中高層住居専用地域(住居系の用途地域)

- 法定乗数 :0.4

- 前面道路幅員:4m

- 指定容積率 :200%

- ≪ 計算式 ≫

-

スクロールしてご覧ください

法定乗数による容積率 = 前面道路幅員4m × 法定乗数0.4 = 法定乗数による容積率 160% 指定容積率200% > 法定乗数による容積率160%

計算結果を見ると、指定容積率200%に対し、法定乗数による容積率は160%と低いため、基準容積率は160%となります。

住宅地の一般的な道路の幅員は4mか6mであることが多いため、前面道路が12m未満という条件には、たくさんの土地が当てはまると言えますので、ご注意ください。

4-3.容積率の緩和規定

容積率には、「特定道路への接続による前面道路の幅員加算」という緩和規定があり、一定の条件を満たすと、容積率を加算することができます。

なお、特定道路とは、幅員が15m以上の道路のことです。

この緩和規定は、前述した「前面道路の幅員が12m未満であった場合に受ける容積率の制限」にも関連しています。

例えば、幅員が15mを超える特定道路から一般道に入るような道路構造は、多くの街でよく見られます。

しかし、前面道路が12m未満の場合に受ける容積率の制限を当てはめると、特定道路から一般道に入ったとたんに、急激に容積率が落ちることになります。

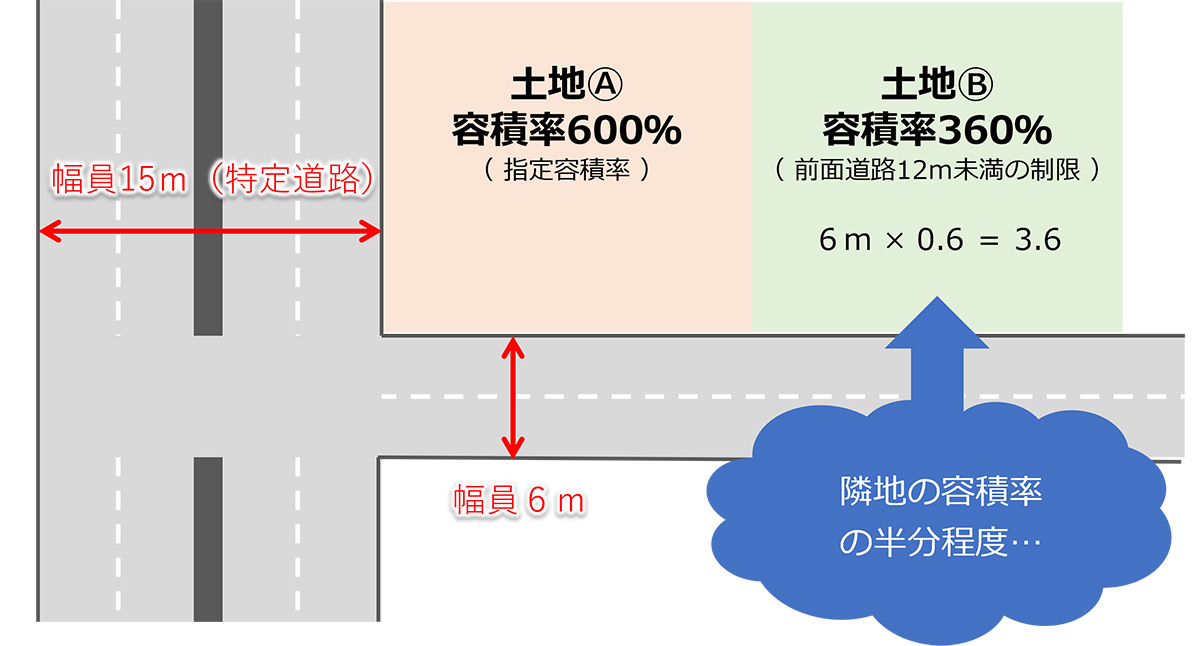

下図は、幅員15mの特定道路を前面道路とする「土地Ⓐ」と、幅員6mの一般道を前面道路とする「土地Ⓑ」の容積率を比較したものです。

自治体からエリアに指定されている容積率は600%とします。

「土地Ⓐ」と「土地Ⓑ」では、隣地でありながら、容積率に大きな差が生じてしまいました。

これでは、大通り沿いの土地でしか大規模な建物を建てることができず、街の発展という観点からは合理的ではありません。また、土地所有者様にとっても不平等にすぎる状況です。

そのため、一定の要件を満たすことで、容積率の緩和が受けられるようになっています。

具体的には、以下❶~❸の要件をすべて満たす場合に、容積率が緩和されます。

- ❶ 前面道路が特定道路(幅員15m以上)に接続している。

- ❷ 前面道路の幅員が6m以上12m未満となっている。

- ❸ 敷地が特定道路から70m以内にある。

特定道路の緩和を使用した場合の基準容積率の計算方法は、以下の通りです。

- W:前面道路の幅員

- L:特定道路から敷地までの距離

-

ⓐ ⓑ 前面道路幅員の加算距離 = 12 - W × 70 - L 70 - 緩和後の容積率

- ( W + 前面道路幅員の加算距離 ) × 法定乗数

理屈を理解するのが難解な計算式のため、言葉での解説も加えます。

ⓐでは、前面道路の幅員(W)が狭いほど、大きな数字になります。前面道路が12m未満の場合に受ける容積率制限のマイナスが大きい土地ほど、緩和措置も大きくなるということです。

ⓑでは、緩和規定が使える条件のひとつ、「❸ 敷地が特定道路から70m以内にある」を踏まえ、特定道路に近い土地である程、緩和措置も大きくなるということになります。

そして、ⓐとⓑを乗じ、「前面道路が12m未満の場合に受ける容積率制限」を計算する際に、前面道路の幅員に加算できる距離(緩和の程度)を求めます。

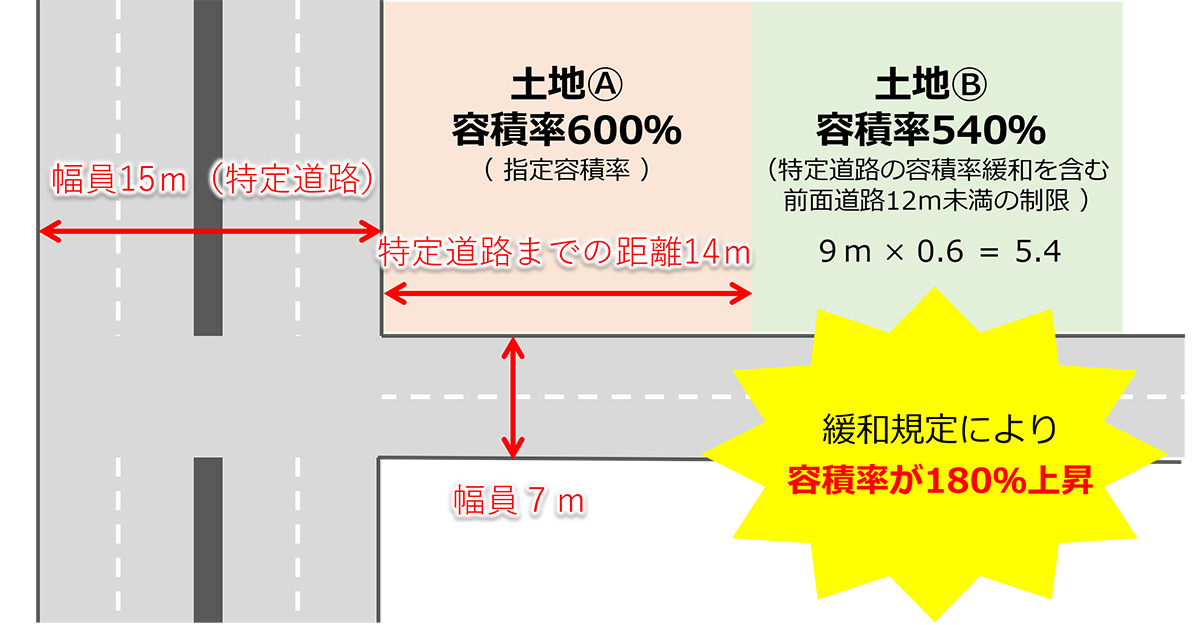

では、先程、図解でご紹介した事例にあてはめて、シミュレーションをしてみましょう。

特定道路から敷地までの距離は、14mとします。

-

前面道路幅員の加算距離 = 12m - 6m × 70m - 14m 70m - 緩和後の容積率

- ( 6m + 3m ) × 0.6 = 5.4 = 540%

緩和規定を当てはめることで、容積率は360%から180%上昇し、540%になりました。

これなら、大通りに接する土地と接しない土地で生じる、大きな容積率の差が緩和されています。

4-4.容積率が複数指定されている場合の計算方法

建ぺい率と同様に、ひとつの土地が、2つの異なる容積率が指定されたエリアにまたがっているケースがあります。

このような場合は面積按分により容積率を求めることがルールです。

建ぺい率と同様に、異なる容積率が指定された部分ごとではなく、一枚の土地全体の容積率を面積按分された容積率とします。

以下の条件で容積率の按分計算をシミュレーションしてみましょう。

- 敷地全体の面積: 500㎡

- 容積率200%部分の面積: 300㎡

- 容積率300%部分の面積: 200㎡

- ≪ 計算式 ≫

-

スクロールしてご覧ください

敷地全体の容積率 = 200% × 300/500 + 300% × 200/500 = 120% + 120% = 240%

5.建ぺい率と容積率の解説まとめ

以上、建ぺい率(建蔽率)と容積率について解説してきました。

建ぺい率とは、「敷地面積に対する建築面積の割合」のことで、容積率とは、「敷地面積に対する建物の延床面積の割合」のことを指します。

いずれも、土地活用のプランニングを行う際には重要な建築法規であり、土地に合った適切な賃貸建物を計画するには欠かせない要素です。

また、建ぺい率や容積率は、基本的には用途地域等のエリア別に指定されているものですが、立地や接道の条件によっては、制限や緩和を受けることもご紹介しました。

実際には、建ぺい率や容積率による規制だけでなく、高さ制限や斜線制限、日影規制といった様々な建築法規を踏まえたうえで、その土地を最大効率で活用できるプランニングが求められます。

ご所有地に合った適切な土地活用方法や建築規模が知りたいという方は、ぜひ、東建コーポレーションまでご相談ください。

【初心者向け】土地活用の考え方と調べ方

PAGE TOP

PAGE TOP

電話でお問い合わせ

電話でお問い合わせ