地震の多い日本では、賃貸住宅経営による土地活用を行う場合、建物の耐震性能は重要です。

建物の耐震性能は国民の高い関心事でもあり、賃貸住宅においても付加価値のひとつとなっています。

日本には、建築基準法による厳しい規制があることから優れた耐震性能を有する建物が普及していますが、制震構造や免震構造といった建築基準法の要求水準をさらに上回る建物も存在します。

土地活用を行う上では耐震性能に関する基礎的な知識を理解していることが望ましいです。

この記事では「耐震性能」について解説します。

目次

建築基準法の耐震基準

建築基準法の耐震基準について解説します。

耐震関連規定の推移

建築基準法は、1950年(昭和25年)に制定された法律です。

耐震に関する規定は、制定当時から今の内容だったのではなく、国内で大きな地震被害が生じるたびに見直されてきました。

まず、1968年(昭和43年)に生じた十勝沖地震(マグニチュード7.9)をきっかけに、1971(昭和46年)には鉄筋コンクリート造の柱に含まれる鉄筋の内、帯筋の間隔を狭める等のせん断補強に関する耐震基準の改正が行われました。

次に、1978(昭和53年)に生じた宮城県沖地震(マグニチュード7.4)をきっかけに、1981年(昭和56年)には建築基準法が大改正されています。

さらに、1995年(平成7年)に生じた阪神淡路大震災(マグニチュード7.3)をきっかけに、2000年(平成12年)には地震力に応じた基礎構造や木造建物の耐震性向上に関する改正が行われました。

スクロールしてご覧下さい

| 旧耐震基準 | 1950年 (昭和25年) |

建築基準法施行 |

|---|---|---|

| 1968年 (昭和43年) |

十勝沖地震 | |

| 1971年 (昭和46年) |

建築基準法施行令改正 (RC造の帯金基準強化等) |

|

| 1978年 (昭和53年) |

宮城県地震 | |

| 新耐震基準 | 1981年 (昭和56年) |

建築基準法施行令改正(6月1日) |

| 1995年 (平成7年) |

兵庫県南部地震 | |

| 2000年 (平成12年) |

住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法)施行 |

新耐震基準

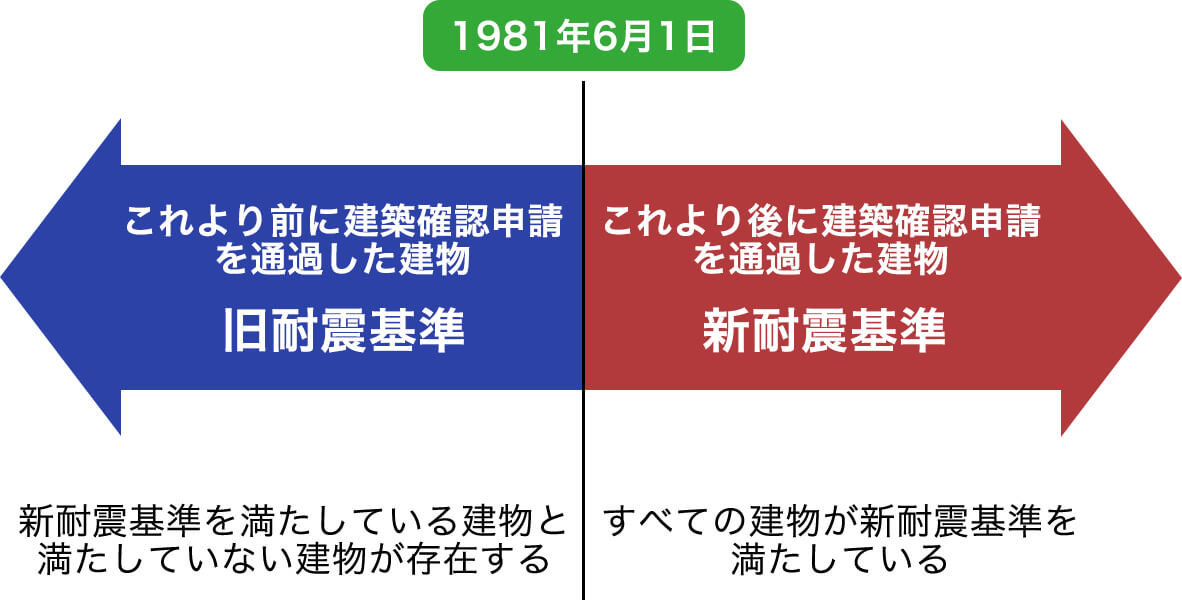

耐震基準は、1981年(昭和56年)の建築基準法の大改正によって大きく変わりました。

1981年の法改正以降の耐震基準を「新耐震基準」(または「現行の耐震基準」)と呼びます。

これに対し、改正前の耐震基準は「旧耐震基準」と呼ばれることが一般的です。

新耐震基準では数百年に一度発生する震度6~7程度の地震力に対しても、倒壊・崩壊しない程度の耐震力を持つことを規定しています。また、数十年に一度発生する震度5強の地震力に対しては、構造躯体が損傷しない程度の耐震力を持つことも規定しています。

建物の耐震性は建築過程において判断されることが基本で、着工する前に建築確認申請と呼ばれる図面審査を行い、建築基準法の規定を遵守した建物であると判断されれば、建築確認済み証が発行され工事に着工することができます。

以上のことから、新耐震基準が施行された1981年6月1日以降に建築確認申請を通過した建物であれば、基本的には新耐震基準を満たしている建物であるということになります。

一方、1981年6月1日より前に建築確認申請を通過した建物は、新耐震基準を満たしている建物と満たしていない建物が存在することになります。

スクロールしてご覧下さい

| 耐震基準 | 震度5程度の 中地震 |

震度6程度の 大地震 |

|---|---|---|

| 旧耐震基準 (1981年5月31日以前) |

倒壊・ 崩壊しない |

規定がなかった |

| 新耐震基準 (1981年6月1日以降) |

軽微なひび割れ 程度にとどまる |

倒壊・ 崩壊しない |

1981年6月1日より前に建築確認申請を通過した建物は、新耐震基準を満たしているかどうかは分かりません。

そのため、建物の使用に関しても不安を抱く人も多いことから、1981年6月1日より前に建築確認を通過した建物が新耐震基準を満たしているか否かを判別する方法として「耐震診断」が設けられています。

耐震診断によって新耐震基準に適合していることが証明できれば、改正前に建てられた建物であっても新耐震基準並みの耐震性を有しているということが確認できます。

なお、改正前に建てられた建物であっても、耐震補強を行うことで新耐震基準に適合していることが証明できれば、新耐震基準並みの耐震性を有していることになります。

このように、耐震性能は建築の時期だけで判断されるものではなく、改正前の建物であっても新耐震基準並みの耐震性を有している建物は存在することになります。

地震に備える構造

建物の耐震性能を表す表現には、構造による違いもあります。

ここでは、地震に備える構造について解説します。

耐震構造

耐震構造とは、建築基準法の新耐震基準を満たした上で建物自体の強度を上げ、地震の揺れに対抗する構造です。

ポイントとなるのは「新耐震基準を満たした上」という点です。

耐震構造と言えば新耐震基準を満たしていることを意味し、逆に新耐震基準の建物であれば少なくとも耐震構造であると言えます。

耐震構造では柱や梁の鉄筋を増やしたり、柱の座屈を防ぐために鉄筋間隔を狭くしたりすることで建物を丈夫な構造物としています。

制震構造

制震構造とは、建物に地震エネルギーを吸収する制震部材を組み込むことで地震発生時の揺れを軽減させる構造です。

地震や風による建物の揺れを制御するためのダンパーを設け、エネルギーを吸収することで揺れを小さくする構造となっています。

免震構造

免震構造とは、建物と基礎の間に免震装置を設置して地震のエネルギーが建物に直接伝わらないようにする構造です。

免震装置の耐震性能は非常に高く、耐震構造に比べると建物の揺れを3分の1から5分の1に抑えることができるとされています。

なお、免震構造は竣工後に免震装置の点検や部品等の交換が必要になります。

スクロールしてご覧下さい

| 構 造 | 特 徴 |

|---|---|

| 耐震構造 | 地震や強風などの力で建物が揺れても耐えられるように設計された構造。 |

| 制震構造 | 地震や風などによって建物に対して加わる振動を吸収する性能を備えた建築構造。 |

| 免震構造 | 建物に積層ゴムや鋼板など免震装置を設置して、地震のエネルギーが建物に直接伝わらないようにする構造。 |

耐震基準と耐震等級の違い

建物の耐震性を示すものとしては「耐震基準」の他に「耐震等級」という指標もあります。

耐震基準と耐震等級の大きな違いは、根拠としている法律です。

耐震基準は「建築基準法」を根拠としているのに対し、耐震等級は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」を根拠にしています。

耐震等級とは、「品確法」に定められた基準によって評価された建物の耐震性を表す指標のことで、耐震等級3・2・1の3種類が存在します。

数字が大きいほど耐震性能は高くなり、耐震等級3が耐震性の最も高い指標となります。

スクロールしてご覧下さい

| 等 級 3 |

災害時に救護活動の 拠点となる建物 (例)赤十字病院・ 警察署など |

極めて稀に(数百年に一度程度) 発生する地震の1.5倍の力に対して 倒壊、崩壊などしない程度 |

|---|---|---|

| 等 級 2 |

災害時に避難場所に指定 されている公共施設 (例)学校など |

極めて稀に(数百年に一度程度) 発生する地震の1.25倍の力に対して 倒壊、崩壊などしない程度 |

| 等 級 1 |

従来の一般的なマンション | 極めて稀に(数百年に一度程度) 発生する地震に対して 倒壊、崩壊などしない程度 |

賃貸住宅の安全性と貸主責任

阪神大震災で昭和39年に建築された3階建ての賃貸マンションが倒壊し1階に入居中の4人が圧死した事故において、入居者様の遺族が貸主に対して起こした訴訟で損害賠償請求が認められた事例がありました。判決では、貸主は遺族に対して総額1億2,883万円を支払えというものでした。

判決理由は「賃貸マンションが『設計上壁厚や壁量が不十分』であり『実際の施工においてもコンクリートブロック壁に配筋された鉄筋の量が十分でない上、その鉄筋が柱や梁の鉄骨に溶接等されていないため壁と柱とが十分に緊結されていない等』の不備があり、建築当時から建築基準法の強度を満たしていなかったと考えられ、建物倒壊の責任は所有者にもある」とされています。

この裁判事例の賃貸マンションは施工不良が濃厚な建物でしたが、賃貸オーナー様としては、天災による倒壊でも耐震基準を満たしていない建物を貸していた場合は、貸主に責任が及ぶ可能性を想定しておいた方が堅実と言えるでしょう。

例えば、既に持っているアパートの老朽化が進み、明らかに耐震基準を満たしていない状態である場合には、建て替えを検討することが望ましいと言えます。

新築する建物であれば、新耐震基準を満たすため、安心して賃貸経営ができるようになります。

土地活用をご検討の際は東建コーポレーションに

ご相談ください

以上、土地活用で建てられる賃貸住宅の優れた耐震性能について解説しました。

新耐震基準とは原則として1981年6月1日以降に建築確認申請を通過した建物のことで、地震に備える構造としては耐震構造や制震構造、免震構造がありました。

建物の耐震性を示す指標としては、「耐震基準」の他に「耐震等級」もありました。

旧耐震の建物を賃貸し、地震で倒壊した場合は貸主に責任が及ぶことなどをご紹介しました。

耐震性能は入居者様にとっても関心の高い事項となるため、土地活用を検討する際に意識していただければと思います。

東建コーポレーションでは、独自開発した地震に強い建築構造をはじめ、様々な特長を持った建築構造を採用した建築商品を取り揃え、これまで全国において施工実績を残してきました。

そのノウハウの蓄積により、お客様のご要望に応じた適切な土地活用コンサルティングをご提供します。土地活用をご検討の際は、東建コーポレーションにご相談ください。

- ホームメイトなら、耐震等級2・3相当の賃貸住宅の

中からお部屋を探せます - シェルルシリーズのお部屋をお探しの方は、お部屋探しのポータルサイト「ホームメイト」にて、耐震等級2・3相当の賃貸住宅の中からお部屋を探せますので、ぜひご利用ください。

入居者様に住まいを貸し出すアパート経営においては、入居者様に安心安全な生活をご提供するために建物の耐震等級を高くすることは非常に大切です。

特に1981年(昭和56年)以前の旧耐震基準で建てられ、老朽化の進んだ賃貸住宅のオーナー様は、建替えをご検討されてはいかがでしょうか。

その際には、ぜひ東建コーポレーションまでお声がけください。

高耐震賃貸物件  ホームメイトのこだわり条件から耐震等級2・3相当の高耐震賃貸物件が検索できます。

ホームメイトのこだわり条件から耐震等級2・3相当の高耐震賃貸物件が検索できます。新築・工事中の賃貸物件  ホームメイトのこだわり条件から新築・工事中の賃貸物件を検索できます。

ホームメイトのこだわり条件から新築・工事中の賃貸物件を検索できます。

PAGE TOP

PAGE TOP

電話でお問い合わせ

電話でお問い合わせ